【埼玉・さいたま市で整体師の資格を】

肩の「主役」筋肉!『三角筋』の解剖学

腕の上げ下げ、ひねりに関わる万能筋

こんにちは!埼玉整体師養成学校です。

これまでの記事で、肩甲骨に関わる様々な筋肉(僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋、前鋸筋)や、胸の筋肉(大胸筋、小胸筋)を見てきました。これらの筋肉が肩甲骨を安定させたり動かしたりすることで、腕の動きの土台を作っています。

そして、その土台の上で、実際に腕をダイナミックに動かす「主役」とも言える筋肉が今回ご紹介する**『三角筋(さんかくきん)』**です。

「三角筋」は、触ってみると肩の丸みを作っているのがよくわかる、体表からも分かりやすい筋肉です。この筋肉を理解することは、腕の動きや肩の不調を理解する上で非常に重要になります。

埼玉やさいたま市で、お客様の肩や腕の不調を改善できる整体師になるためには、この三角筋の働きを深く理解することが不可欠です。私たち埼玉整体師養成学校で、体の動きの仕組みを学びましょう。

三角筋って、どこにあるの?

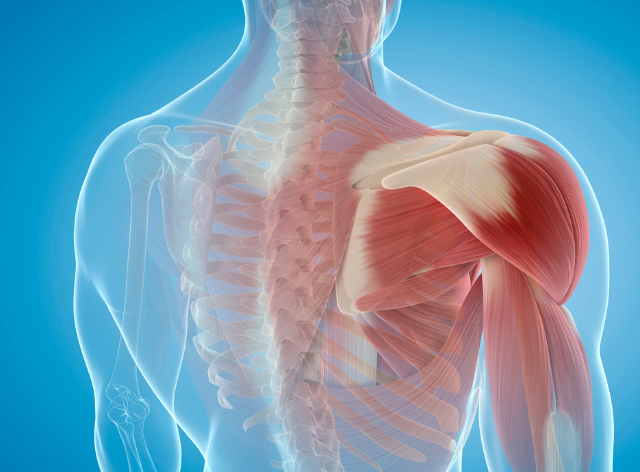

三角筋は、肩の丸みを作っている、肩関節を覆う大きな筋肉です。ちょうど肩のてっぺんにヘルメットのように被さっているイメージです。

逆三角形のような形をしており、その名前の由来となっています。肩関節のほぼ全ての動きに関わる、非常に重要な筋肉です。

三角筋のキホン解剖学

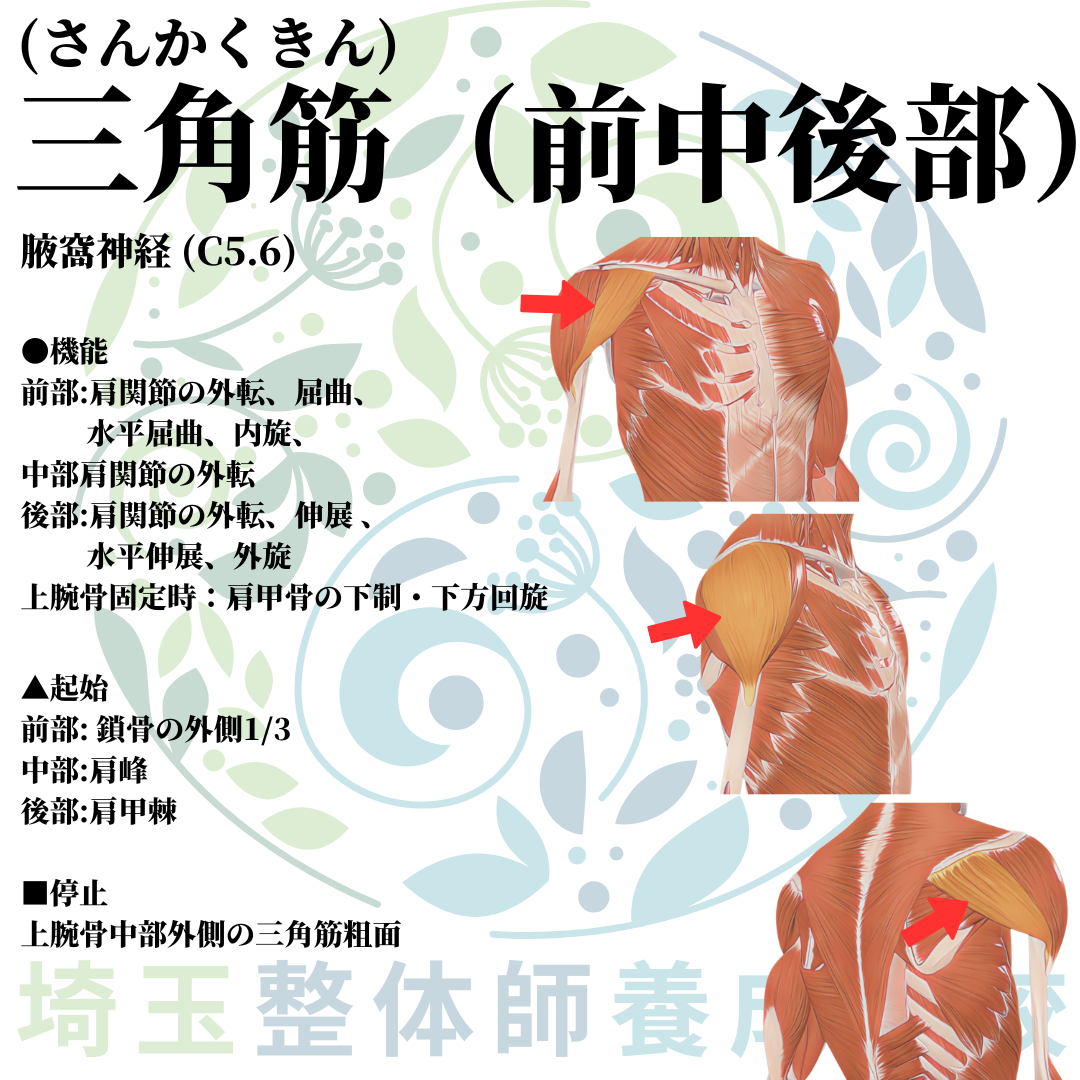

三角筋は、付着する場所によって、前部、中部、後部の3つの部分に分けられます。それぞれの部分が少しずつ異なる働きをすることで、腕を様々な方向にスムーズに動かしています。

-

機能(どんな働きをするの?) 三角筋全体の最も主要な働きは、腕を体の真横に持ち上げる**「外転(がいてん)」**です。特に中部線維がこの働きを強く担います。

- 前部: 腕を体の前から上にあげる動き(屈曲)、体の前で腕をクロスさせる動き(水平屈曲)、腕を内側にねじる動き(内旋)をします。腕を外転させる動きも助けます。

- 中部: 腕を体の真横に持ち上げる「外転」の主要な働きをします。

- 後部: 上がった腕を体の後ろに引く動き(伸展)、体の後ろで腕を広げる動き(水平伸展)、腕を外側にねじる動き(外旋)をします。腕を外転させる動きも助けます。

また、腕(上腕骨)を固定した状態では、逆に肩甲骨を下制したり下方回旋させたりする働きも補助的に行います。

-

起始(体のどこから始まるの?) 三角筋は、肩甲骨や鎖骨のいくつかの部分から始まります。

- 前部: 鎖骨の「外側」(肩側)の1/3から始まります。

- 中部: 肩のてっぺんにある「肩峰(けんぽう)」という肩甲骨の一部から始まります。

- 後部: 肩甲骨の背中側にある「肩甲棘(けんこうきょく)」という尾根状の部分から始まります。

-

停止(体のどこにくっついているの? – ここが動く!) これら3つの部分の線維は全て集まって、上腕骨(腕の骨)の真ん中より少し上、外側にある「三角筋粗面(さんかくきんそめん)」という少しザラザラした部分に付着しています。

【ここがポイント!】 三角筋は、肩甲骨と鎖骨の広い範囲から始まり、上腕骨の狭い範囲に集まって付着しています。この構造と、前部・中部・後部それぞれの線維の走行によって、様々な方向への腕の動きを可能にしています。

なぜ三角筋の知識が整体師にとって重要なのでしょうか?

三角筋は、腕を自由に、そして力強く動かすために最も重要な筋肉の一つです。しかし、この筋肉や、その下にあるインナーマッスル(ローテーターカフなど)の機能が低下したり、バランスが崩れたりすると、様々な問題が起こります。

例えば、

- 三角筋が硬くなると、腕を上げる動き(外転、屈曲)が制限されたり、肩関節に痛みが出たりすることがあります。

- 特に、三角筋の使いすぎや、逆に使わなさすぎによって、筋肉の機能が低下することがあります。

- 肩のインナーマッスル(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)との連携が崩れると、三角筋が頑張りすぎてしまったり、肩関節が不安定になったり、「インピンジメント症候群」(腕を上げたときに肩の内部で組織が挟まり込むような痛み)のような痛みに繋がることもあります。

整体では、お客様の腕の上げ方、動かし方、特定の動作での痛みを評価する際に、この三角筋のどの部分がどのように働いているか、または働けていないかを理解することが非常に重要です。三角筋の状態と、肩甲骨の動きに関わる筋肉、そしてインナーマッスルの状態を総合的に判断することで、肩の不調の根本原因を見つけ出し、より効果的な施術を行うことができます。

埼玉で整体師を目指すなら、実践的な解剖学を!

埼玉で、そしてさいたま市で、お客様の肩や腕の悩みに自信を持って向き合える整体師を目指すなら、三角筋を含む肩関節周辺の筋肉の解剖学と、それらがどのように連携して動くのかを深く理解することが不可欠です。

埼玉整体師養成学校では、全身の筋肉や関節の仕組みを、初心者の方にも分かりやすく、かつ実践に活かせる形で指導しています。解剖学の知識を、実際に体を触って確認する練習(触察)や、効果的な手技に繋げる指導を重視しているため、机上の空論で終わらない、生きた知識と技術が身につきます。

最短2ヶ月という集中カリキュラムで、整体師の資格取得を目指しながら、解剖学から手技までを効率的に学べます。学費も安い設定で、あなたの夢をサポート。整体の学校やスクールをお探しなら、ぜひ一度当校の学びを体験しに来てください。個別相談も受け付けています。

まとめ

今回は、肩の形を作り、腕の多くの動きを担う三角筋について解説しました。

- 三角筋は肩関節を覆う大きな筋肉で、前部、中部、後部の3つに分けられる。

- 主な機能は腕の「外転」。前部は屈曲・水平屈曲・内旋、後部は伸展・水平伸展・外旋にも働く。

- 鎖骨の外側、肩峰、肩甲棘から始まり、上腕骨中部の三角筋粗面に停止する。

- 肩の動き全般に関わる重要な筋肉であり、硬さや機能不全は肩の可動域制限や痛みに繋がる。

三角筋は、その3つの部分がそれぞれ異なる働きをすることで、腕を様々な方向にスムーズに動かしています。整体では、三角筋単独だけでなく、その下にあるインナーマッスルや、肩甲骨の動きに関わる筋肉との連携を理解することが、肩の不調を改善するために非常に大切です。

解剖学を学び、お客様の悩みに寄り添える整体師に!埼玉整体師養成学校がお手伝いします!

埼玉整体師養成学校で、

あなたの夢を実現しませんか?

「手に職をつけたい」「人の役に立ちたい」「自分のペースで働きたい」

そんな想いをお持ちのあなたを、埼玉整体師養成学校は全力で応援します。

まずは、無料説明会にご参加ください。

あなたの夢を叶えるための第一歩を踏み出しましょう。

コメント