整体初心者さん必見!ツラ〜い肩こりにも関係する『僧帽筋』のキホン解剖学

こんにちは!埼玉整体師養成学校です。

「整体師になりたい!」「体のこと、もっと知りたい!」そう思って、このブログを読んでくださっている整体初心者さんも多いのではないでしょうか?

解剖学って聞くと難しそう…と思うかもしれませんが、大丈夫!まずは私たちの体の中でも特に重要で、しかも皆さんにとっても身近な筋肉から学んでいきましょう。

記念すべき第一回は、**『僧帽筋(そうぼうきん)』**です!

「僧帽筋?」「肩こりに関係あるの?」と思った方、正解です!肩こりの原因として非常によく知られている筋肉の一つです。

今日は、そんな僧帽筋が体のどこにあって、どんな働きをしているのか、整体師を目指す上で知っておきたい基本的な解剖学を分かりやすく解説しますね。

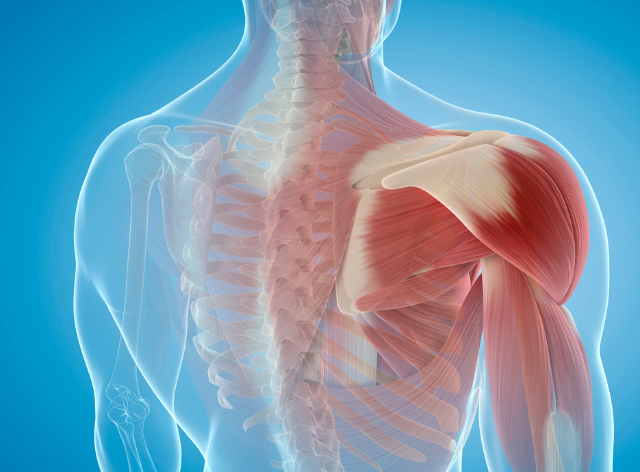

僧帽筋って、体のどこにあるの?

僧帽筋は、首の後ろから肩、そして背中の真ん中あたりまで、広範囲に広がっている大きな筋肉です。左右に一枚ずつあり、全体を見るとダイヤモンド型、または修道士がかぶる頭巾(僧帽)のような形をしていることからこの名前がつきました。

とっても大きくて目立つ筋肉なので、触ってみるとその存在を感じやすいですよ!

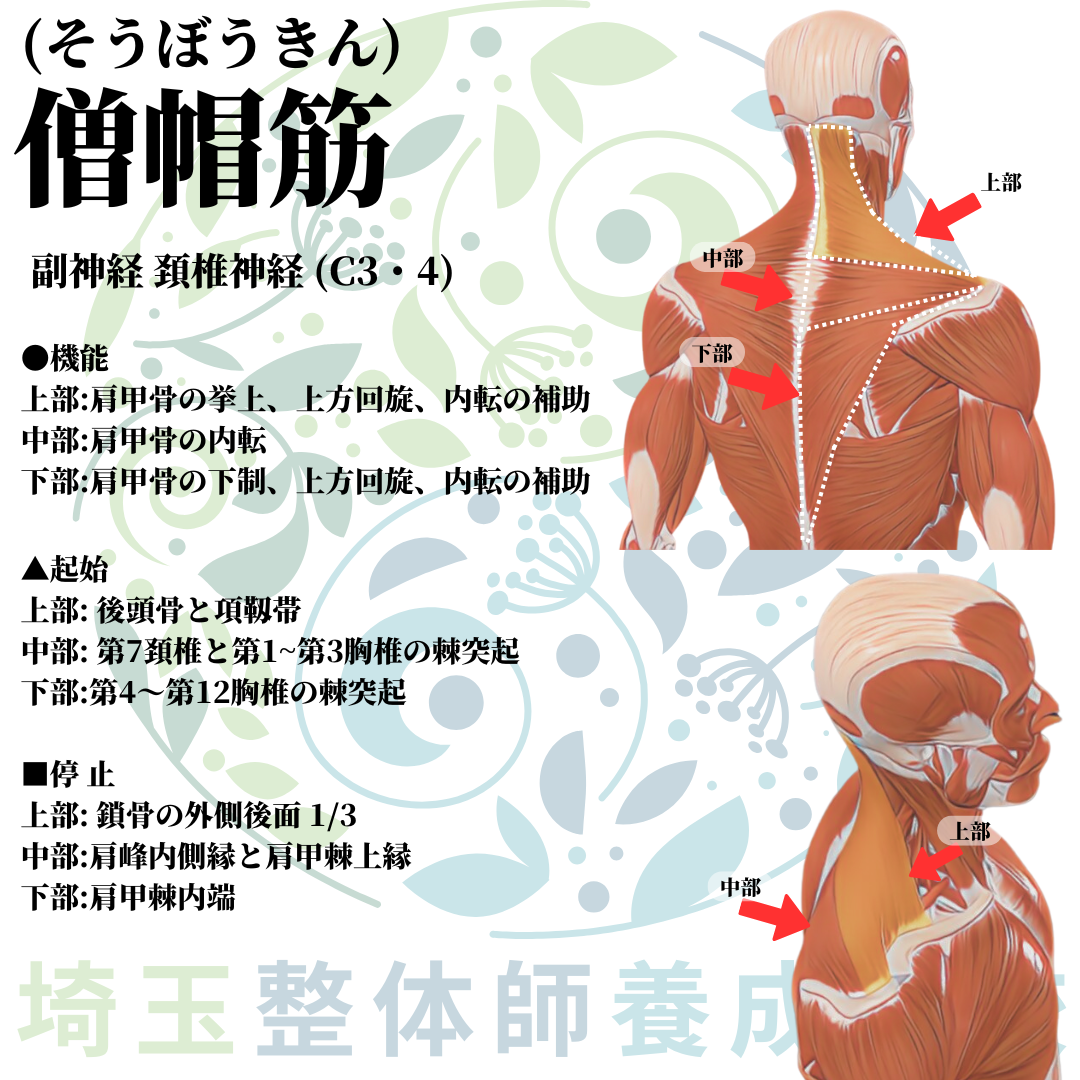

僧帽筋は「三兄弟」? 役割分担があります

この大きな僧帽筋ですが、実は一つのかたまりではなく、線維の走行や働きによって主に上部・中部・下部の3つの部分に分けられます。それぞれ少しずつ役割が違うんです。

整体の施術では、この3つの部分を意識することがとても大切になります。

それでは、それぞれの部分について詳しく見ていきましょう。

1. 僧帽筋 上部(じょうぶ)

-

機能(どんな働きをするの?)

- 肩甲骨の挙上(きょじょう): 肩甲骨を「持ち上げる」動き。肩をすくめる動きですね。

- 肩甲骨の上方回旋(じょうほうかいせん)の補助: 腕を真上に持ち上げるときに、肩甲骨がクルッと一緒に回るのを助ける動き。

- 肩甲骨の内転(ないてん)の補助: 肩甲骨を少しだけ「内側(背骨側)に寄せる」動きのお手伝い。

-

起始(体のどこから始まるの?)

- 頭蓋骨の後ろ側にある「後頭骨(こうとうこつ)」という骨。

- 首の後ろ、うなじのあたりにある「項靱帯(こうじんたい)」という丈夫なスジ。

-

停止(体のどこにくっついているの? – ここが動く!)

- 鎖骨(さこつ)の「外側」の端っこ、後ろ側の面。

【ここがポイント!】 肩こりで一番ツラいと感じやすいのが、この僧帽筋上部です。デスクワークで長時間同じ姿勢を続けたり、緊張したりすると、肩がすくんでこの部分が硬くなりやすいんです。

2. 僧帽筋 中部(ちゅうぶ)

-

機能(どんな働きをするの?)

- 肩甲骨の内転(ないてん): 肩甲骨を「背骨にグッと引き寄せる」動き。胸を張るときに使うイメージです。

-

起始(体のどこから始まるの?)

- 首の一番下の骨(第7頚椎)から、背中の上の方にある骨(第1〜第3胸椎)の「棘突起(きょくとっき)」という、背骨の「トゲ」のように後ろに出っ張った部分。

-

停止(体のどこにくっついているの? – ここが動く!)

- 肩のてっぺんにある「肩峰(けんぽう)」という出っ張りの内側の縁。

- 肩甲骨の、肩の後ろ側にある「肩甲棘(けんこうきょく)」という尾根のような部分の上側の縁。

【ここがポイント!】 姿勢を正すためにとても重要な部分です。ここが弱かったり硬かったりすると、猫背になりやすくなります。

3. 僧帽筋 下部(かぶ)

-

機能(どんな働きをするの?)

- 肩甲骨の下制(かせい): 肩甲骨を「下に引き下げる」動き。肩の力を抜くイメージです。

- 肩甲骨の上方回旋(じょうほうかいせん)の補助: 上部と同様に、腕を上げる動きを助けます。

- 肩甲骨の内転(ないてん)の補助: 上部と同様に、肩甲骨を内側に寄せる動きのお手伝い。

-

起始(体のどこから始まるの?)

- 背中の真ん中あたりから下の方にある骨(第4〜第12胸椎)の棘突起。

-

停止(体のどこにくっついているの? – ここが動く!)

- 肩甲棘の「内側」の端っこ。

【ここがポイント!】 巻き肩や猫背など、肩甲骨が本来の位置より前に出てしまっている状態(外転位)を改善するために大切な部分です。

なぜ僧帽筋の解剖学を知ることが大切なの?

整体師にとって、筋肉の解剖学を学ぶことは、体の不調の原因を探り、適切な施術を行うための基礎中の基礎です。

僧帽筋一つをとっても、上部・中部・下部で働きが違うため、例えば「肩こり」という症状でも、どの部分が硬くなっているのか、どの部分の機能が低下しているのかによって、アプローチの仕方が変わってきます。

- 「肩が上がりにくい」→ 僧帽筋上部の機能低下?

- 「猫背が気になる」→ 僧帽筋中部の機能低下や硬さ?

- 「肩が前に丸まっている」→ 僧帽筋下部の機能低下?

このように、解剖学の知識があることで、お客様の訴える症状と筋肉の働きを結びつけて考えることができるようになります。

まとめ

今回は整体初心者さん向けに、僧帽筋の基本的な解剖学について解説しました。

- 僧帽筋は首〜背中上部にある大きな筋肉。

- 上部・中部・下部の3つに分かれ、それぞれ少しずつ違う働きがある。

- 上部は「肩をすくめる」、中部は「肩甲骨を寄せる」、下部は「肩甲骨を下げる」動きに関わる。

- 起始・停止を知ることで、筋肉の収縮や弛緩がどのように骨を動かすのかが理解できる。

- 僧帽筋の機能や構造を知ることは、肩こりなどの体の不調の原因理解や施術に不可欠。

解剖学は奥深いですが、このように一つずつ筋肉の働きや構造を理解していくことで、必ず整体師としてのスキルアップに繋がります。

埼玉整体師養成学校では、初心者の方でも安心して学べるように、基礎から丁寧に指導しています。「体のことをしっかり学びたい」「人の役に立つ仕事がしたい」という思いをお持ちの方を、全力でサポートします。

次回のブログもお楽しみに!

埼玉県で整体師を目指すなら、埼玉整体師養成学校へ!

埼玉整体師養成学校で、

あなたの夢を実現しませんか?

「手に職をつけたい」「人の役に立ちたい」「自分のペースで働きたい」

そんな想いをお持ちのあなたを、埼玉整体師養成学校は全力で応援します。

まずは、無料説明会にご参加ください。

あなたの夢を叶えるための第一歩を踏み出しましょう。