【埼玉県・さいたま市でおすすめの整体スクール】

関節って何?

骨と骨のつなぎ目『骨の連結』入門

肩、肘、膝だけじゃない!色々な関節の種類と仕組み

こんにちは!埼玉整体師養成学校です!(2025年5月2日現在)皆さんが「関節」と聞いて思い浮かべるのは、きっと肩や肘、股関節、膝といった、グルグル動かしたり、曲げ伸ばししたりできる部分ですよね? もちろんそれらも大切な関節ですが、実は私たちの体の中で**「骨と骨が繋がっている部分」**はすべて、広い意味で「骨の連結部」であり、その繋がり方には色々な種類があるんです!

頭蓋骨のようにガッチリとくっついてほとんど動かない連結もあれば、肩関節のように非常に自由に動く連結もあります。今回は、整体師を目指す上で、またご自身の体の仕組みを理解する上で欠かせない、この**「骨の連結」の種類と、私たちが普段「関節」と呼んでいる「よく動く関節(滑膜性連結)」の基本的な構造**、そして関節の形(タイプ)とその動きの特徴について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます! 関節の仕組みを知ることで、「なぜ肩は脱臼しやすいの?」「なぜ膝は曲げ伸ばしがメインなの?」「なぜ手首は複雑な動きができるの?」といった疑問が解けるかもしれませんし、関節痛の原因やケアのヒントも見えてくるはずです。埼玉県、さいたま市で整体を学び始めた方、関節の不調にお悩みの方、ぜひ一緒に骨と骨の”つなぎ目”の世界を探検しましょう!

骨と骨はどう繋がってる?大きく分けて3つの連結タイプ!

私たちの体にある約200個の骨は、バラバラではなく、互いに連結されて骨格を形成しています。その連結の仕方は、主に以下の3つのタイプに分けられます。

① 線維性(せんいせい)連結:繊維組織でガッチリ固定!ほとんど動かない!

骨と骨の間が、コラーゲン線維などからなる強靭な線維性の結合組織で、隙間なくガッチリと繋がれているタイプです。動きはほとんどないため**「不動結合」**とも呼ばれます。

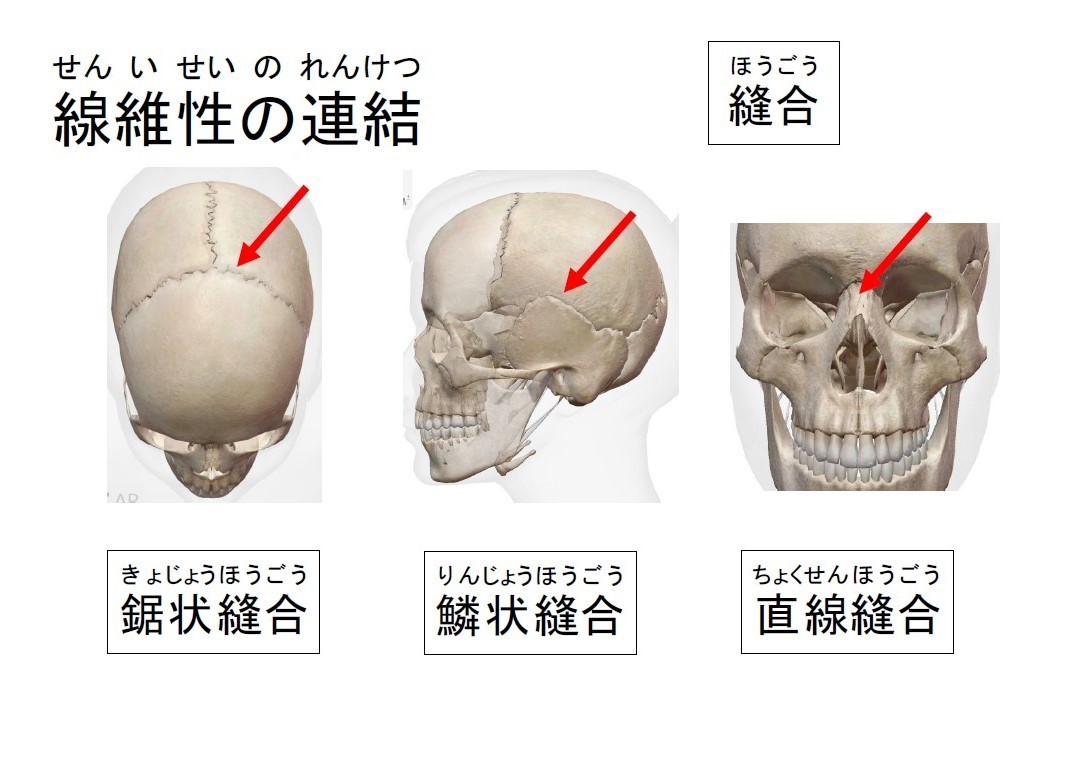

- 縫合(ほうごう): 頭蓋骨の骨同士で見られる、ギザギザの線のような連結部です。まるでパズルのピースが組み合わさるように強固に結合しています。形によって鋸(のこぎり)状、鱗(うろこ)状、直線状などがあります。

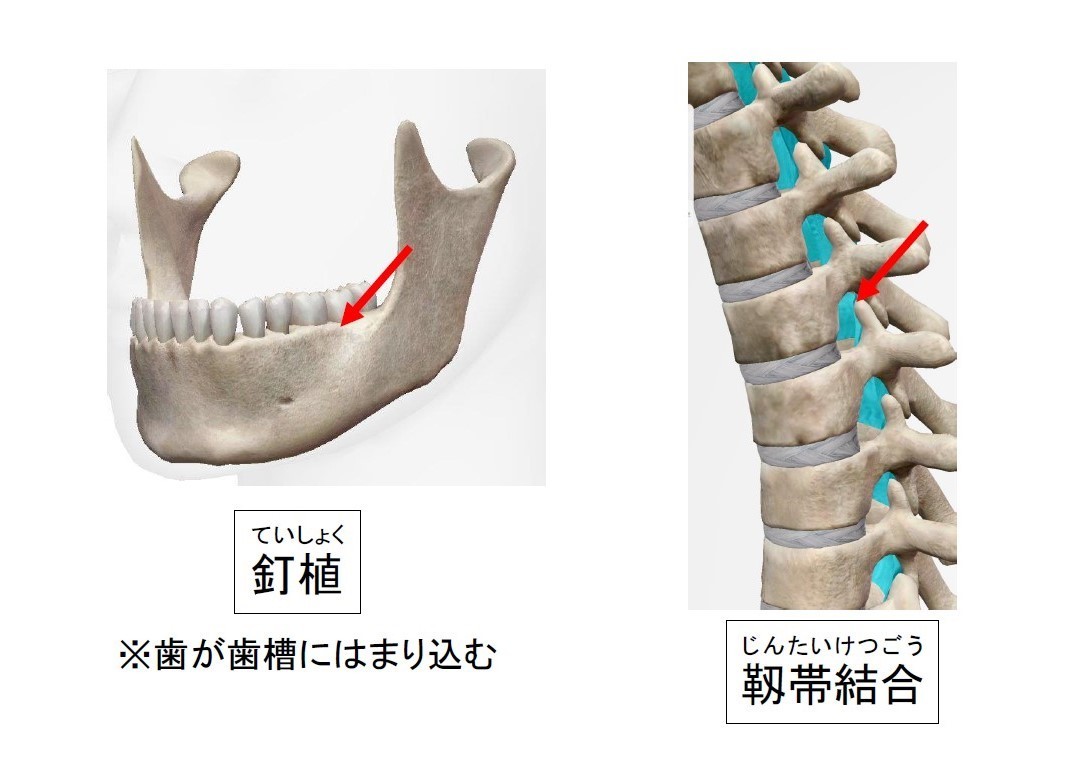

- 釘植(ていしょく): 歯(歯根)が、顎の骨のくぼみ(歯槽)に釘のように植わっている状態。これも線維性の結合(歯根膜)による連結です。

- 靭帯結合(じんたいけつごう): 骨と骨が、強靭なバンドである「靭帯」や、広い膜状の組織(例:前腕の橈骨と尺骨の間、下腿の脛骨と腓骨の間にある骨間膜)によって繋がれているタイプ。わずかな動きは許容しますが、基本的には骨同士を強く結びつけます。

② 軟骨性(なんこつせい)連結:軟骨でしっかり結合!動きはわずか!

骨と骨の間が、弾力性のある軟骨組織で繋がれているタイプです。これも動きは非常に小さいか、ほとんどない**「不動結合(または半関節)」**に分類されます。

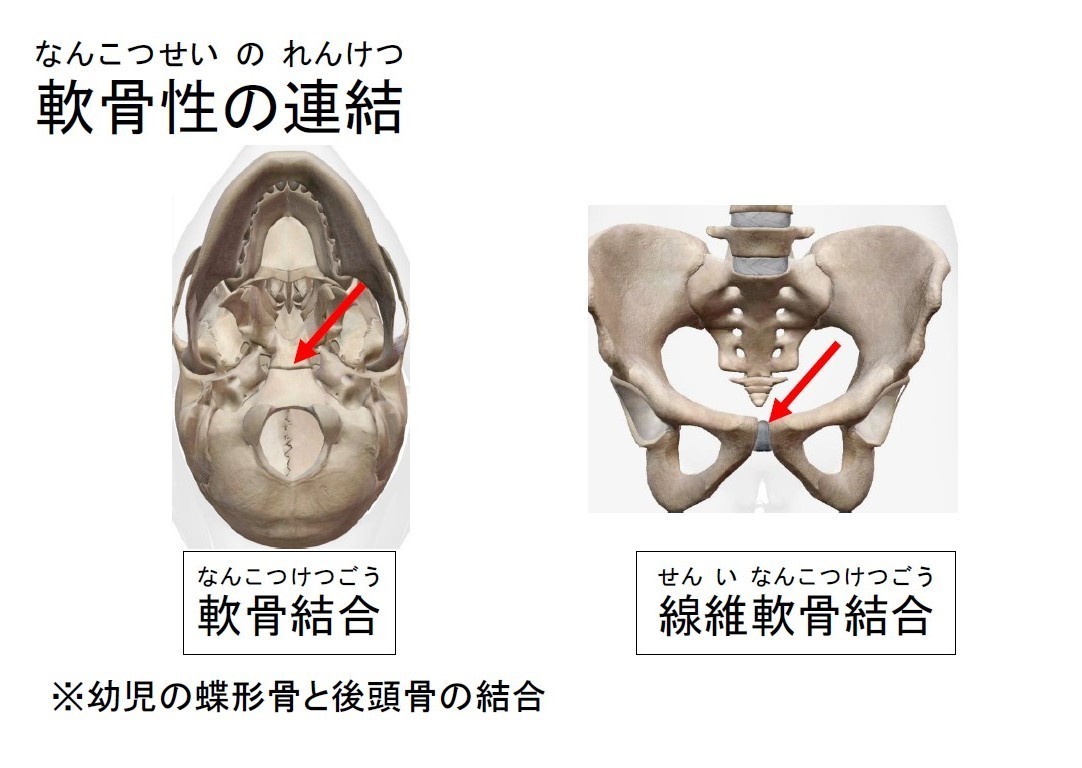

- 軟骨結合: 硝子(しょうし)軟骨というタイプの軟骨で結合。成長期の骨の骨端線(成長軟骨)や、第一肋骨と胸骨の間の結合(胸肋関節の一部)などがこれにあたります。大人になると骨化してなくなるものもあります。

- 線維軟骨結合: 線維軟骨という、より強靭で弾力性のある軟骨で結合。代表例は、背骨(椎骨)の間にある**「椎間円板(椎間板)」や、骨盤の前面中央にある「恥骨結合」**です。わずかな動きと衝撃吸収を可能にしています。

③ 滑膜性(かつまくせい)連結:”THE 関節”!滑らかに動く!

これこそが、私たちが一般的に**「関節」と呼んでいるタイプです!骨と骨の間に「関節腔(かんせつくう)」という隙間があり、そこが滑液(かつえき)という潤滑油で満たされているため、骨同士が滑らかに、そして大きく動く**ことができます。「可動結合」とも呼ばれます。肩関節、肘関節、股関節、膝関節、手指・足指の関節など、体の動きを生み出す関節のほとんどがこのタイプです。

よく動く関節(滑膜性連結)の中身はどうなっているの?

では、この「よく動く関節」は、なぜスムーズに動けるのでしょうか?その秘密は、精巧な構造にあります。

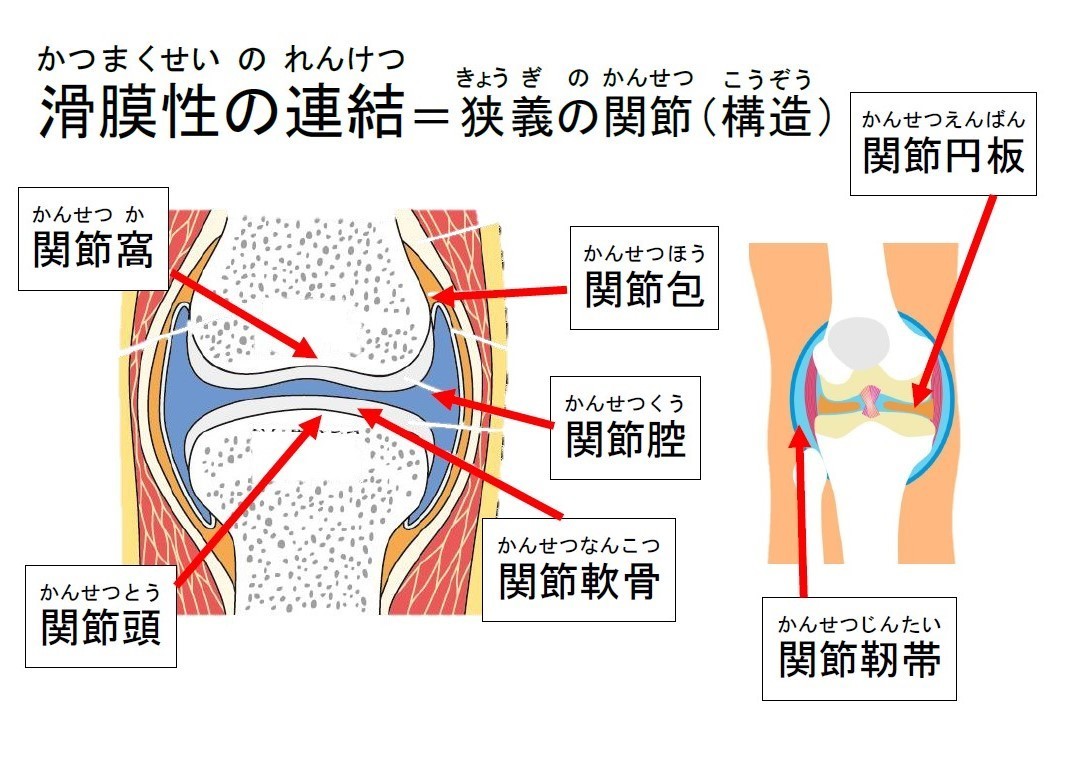

- 関節頭(かんせつとう)& 関節窩(かんせつか): 関節を作る骨の端は、一方が凸(でっぱった)状の**「関節頭」、もう一方が凹(へこんだ)状の「関節窩」**になっていることが多いです。ボールと受け皿のような関係ですね。(例:肩関節、股関節)

- 関節軟骨(かんせつなんこつ): 関節頭と関節窩の表面は、ツルツルで弾力のある「関節軟骨」(主に硝子軟骨)で覆われています。これがクッションとなり、衝撃を吸収し、骨同士が直接こすれ合うのを防ぎ、摩擦を最小限にして滑らかな動きを可能にしています。加齢などですり減ると、骨同士がぶつかり痛みが出ます(変形性関節症)。

- 関節包(かんせつほう): 関節全体を二重の袋のように包んでいる丈夫な膜です。

- **外側の「線維膜(せんいまく)」**は強靭で、関節を補強し、安定させます。

- **内側の「滑膜(かつまく)」は、関節の潤滑油となるネバネバした液体「滑液(かつえき)」**を分泌します。滑液は関節軟骨に栄養を与え、動きを滑らかにする役割があります。

- 関節腔(かんせつくう): 関節包に包まれた、関節内部のわずかな隙間です。ここが滑液で満たされています。

- 関節の補助装置(関節によっては): 関節の動きをさらにスムーズにしたり、安定性を高めたりするために、以下のような特別な装置が付いている場合があります。

- 関節唇(かんせつしん): 肩関節や股関節のように、関節窩(受け皿)が浅い関節で、その縁を補強するように付いている線維軟骨の「ふち」。受け皿を深くして、関節頭が外れにくく(脱臼しにくく)します。

- 関節円板(かんせつえんばん)・関節半月(かんせつはんげつ): 顎関節や膝関節などにある、線維軟骨でできたクッション材。関節の適合性を高め、衝撃を吸収し、動きをガイドします。膝にあるものは特に**「半月板(はんげつばん)」**と呼ばれ、損傷しやすい部位として有名です。

- 関節靭帯(かんせつじんたい): 関節包の外側や内側にあって、骨と骨を強固に繋ぎとめている丈夫なスジ(結合組織の束)。関節が変な方向に曲がったり、グラグラしたりしないように制限し、安定性を高める重要な役割を持ちます。(例:膝の十字靭帯や側副靭帯)

関節の形はいろいろ!動き方も違う!関節のタイプ紹介

よく動く「滑膜性関節」も、その形(関節面の形状)によって、得意な動きの方向や動く範囲(可動域)が異なります。代表的なタイプをいくつか見てみましょう!

- ① 球関節(きゅうかんせつ):ボールと受け皿!一番自由に動く!

- 形:関節頭がボール状、関節窩がお皿状。

- 動き:前後(屈曲・伸展)、左右(外転・内転)、回旋(内・外ひねり)と、3つの軸方向すべてに自由に動ける(多軸性)。

- 例:肩関節。可動域が最も広いですが、その分、不安定で脱臼しやすいです。

- 臼状関節(きゅうじょうかんせつ): 球関節の中でも、関節窩(受け皿)が特に深いもの。動きは球関節より少し制限されますが、安定性が非常に高いです。例:股関節。

- ② 車軸関節(しゃじくかんせつ):コマのようにクルクル回転!

- 形:骨の突起(軸)の周りを、輪っか状の骨や靭帯が取り囲む構造。

- 動き:軸を中心とした回転運動のみ(一軸性)。

- 例:上橈尺関節(肘の近くで橈骨が尺骨の周りを回転し、手のひらを返す動き)、正中環軸関節(首の一番上と二番目の骨の間で、首を左右に回す動き)。

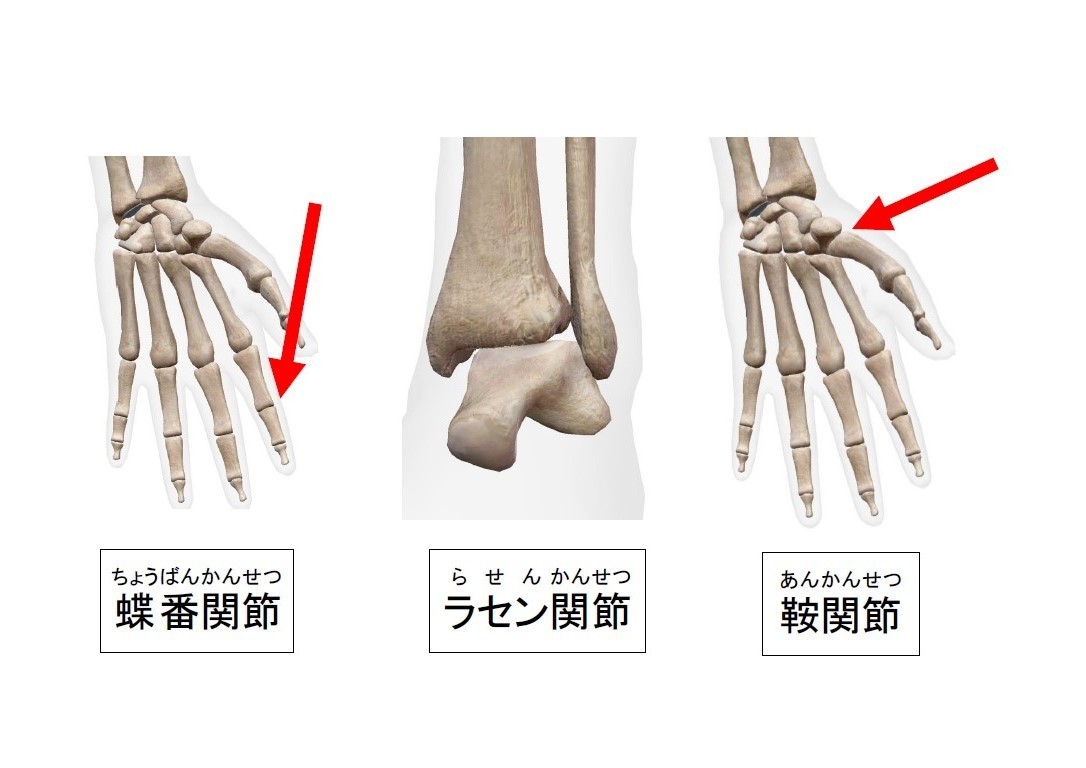

- ③ 蝶番関節(ちょうばんかんせつ):ドアの蝶番!一方向の曲げ伸ばし専門!

- 形:ドアの蝶番(ちょうつがい)のような構造。

- 動き:**一方向への曲げ伸ばし(屈曲・伸展)**のみが可能(一軸性)。

- 例:指節間関節(指の第二・第一関節)、腕尺関節(肘関節の主要部分)。

- (※ラセン関節:蝶番運動に少しだけ捻りが加わるもの。例:距腿関節(足首の関節))

- ④ 鞍関節(あんかんせつ):馬の鞍を合わせた形!親指の器用さの秘密!

- 形:馬の鞍(くら)のような形の関節面が、互いに直角に組み合わさったような特殊な形。

- 動き:2つの軸方向への動き(屈曲・伸展 と 内転・外転)が可能で、わずかな回旋もできます(二軸性)。

- 例:親指(母指)の手根中手関節(CM関節)。この関節のおかげで、親指は他の指と向かい合わせる(対立)という複雑な動きができます!

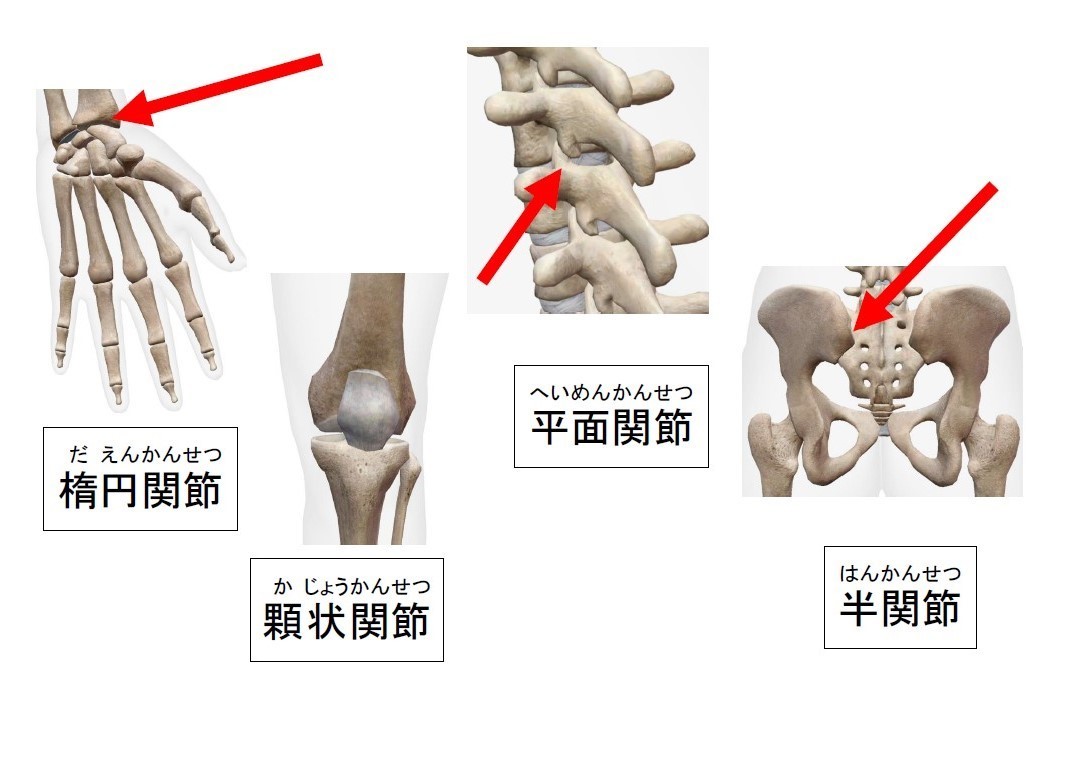

- ⑤ 楕円関節(だえんかんせつ):ラグビーボールとお皿!2方向に動く!

- 形:関節頭がラグビーボールのような楕円球状、関節窩もそれを受ける楕円のくぼみ。

- 動き:長軸と短軸の2つの軸方向への動き(屈曲・伸展 と 内転・外転)が可能(二軸性)。回旋はできません。

- 例:橈骨手根関節(手首の関節の主要部分)。

- (※顆状関節:楕円関節に似ているが、動きが主に一方向(屈曲・伸展)に制限され、わずかな回旋が可能なもの。例:膝関節)

- ⑥ 平面関節(へいめんかんせつ):平面同士で少し滑るだけ!

- 形:関節面がほぼ平ら。

- 動き:骨同士がわずかに滑り合う程度の動き(並進運動)しかできません。

- 例:椎間関節(背骨の後ろ側の小さな関節)、手根骨同士や足根骨同士の間にある関節の一部。

- (※半関節:平面関節の中でも特に動きが制限され、ほとんど動かないもの。例:仙腸関節)

まとめ:関節を知れば、動きと痛みの理由が見えてくる!

今回は、骨と骨の様々な繋がり方と、「よく動く関節(滑膜性関節)」の基本的な構造、そしてその形状によるタイプの違いについて学びました。

- 骨の連結には、ほとんど動かない線維性連結(頭蓋縫合など)や軟骨性連結(椎間板など)、そしてよく動く滑膜性連結(いわゆる関節)があります。

- 滑膜性関節は、関節頭・関節窩・関節軟骨・関節包(滑膜・線維膜)・関節腔・滑液といった基本構造を持ち、関節唇・関節円板/半月・靭帯などの補助装置を持つこともあります。

- 関節はその形状によって動きが異なり、球関節、車軸関節、蝶番関節、鞍関節、楕円関節、平面関節などに分類されます。

- これらの関節の構造や動きが破綻したり、アンバランスになったりすることが、関節痛や動きの制限、脱臼、靭帯損傷、変形性関節症といった様々なトラブルの原因となります。

- 整体師は、これらの関節の種類と構造、正常な動き(可動域)、そして異常が起こるメカニズムを深く理解し、お客様の状態に合わせて適切な評価を行い、関節の動きを改善したり(関節モビライゼーション、ストレッチ)、逆に安定させたり(筋力トレーニング、テーピング)するアプローチを行うことが重要です。

関節の仕組みを知ると、なぜ自分の体がこのように動くのか、なぜ痛みが出るのか、その理由が少し見えてきませんか?

埼玉整体師養成学校では、肩、肘、股関節、膝、手首、足首、そして背骨の椎間関節や仙腸関節など、全身のあらゆる関節について、その複雑な構造、動きのメカニズム(運動学・バイオメカニクス)、そして関連する様々な症状(関節痛、可動域制限、不安定性、脱臼、靭帯損傷、変形性関節症など)の原因と、それに対する効果的な整体アプローチ(関節モビライゼーション、筋膜リリース、ストレッチ、運動療法など)を、基礎から応用まで、深く、そして徹底的に学ぶことができます。「関節の専門家」として、お客様のあらゆる動きの悩みに応えられるスキルを、当校で身につけましょう!

安い学費、短期・最短2ヶ月での資格取得、夜間コース、働きながら資格取得可能など、あなたの「学びたい」という強い想いを、私たちは全力で応援します!埼玉県、さいたま市で整体 スクールや整体 学校をお探しなら、ぜひ一度、当校の学校見学や個別相談にお越しください!関節の知識は、あなたの整体師としての可能性を無限に広げます!