【埼玉県・さいたま市でおすすめの整体スクール学ぶ】

背骨はどう繋がってる?

『脊柱の連結』入門

椎間板・椎間関節・靭帯の秘密!

こんにちは!埼玉整体師養成学校です!(2025年5月2日現在)前回は全身の主要な骨についてご紹介しました。たくさんの骨が組み合わさって私たちの体はできていますが、それらの骨、特に体の中心軸である**「脊柱(せきちゅう)=背骨」**は、どのようにして連結され、あのしなやかな動きと安定性を両立させているのでしょうか?

その秘密は、骨と骨をつなぐ**「連結部」にあります!背骨がバラバラにならずに一つの柱として機能し、曲げたり捻ったりでき、さらに衝撃にも耐えられるのは、「椎間円板(ついかんばん)」というクッション、「椎間関節(ついかんかんせつ)」という小さな関節、そして多くの「靭帯(じんたい)」という丈夫なテープのような組織が、精巧に連携して働いているおかげなのです。 しかし、これらの連結部分に負担がかかりすぎたり、加齢によって変化したりすると、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)、関節の痛み、グラグラする不安定性**といった、様々なトラブルの原因となってしまいます。 さらに、頭と首の付け根の部分は、他の背骨とは異なる特殊な連結構造になっており、頭の自由な動きを可能にしています。

今回は、この背骨と頭部の「つなぎ目」である関節や靭帯の仕組みについて、整体師を目指す初心者の方や、ご自身の体の構造に興味のある一般の方にも分かりやすく解説していきます!埼玉県、さいたま市で整体を学び始めた方、腰痛や首の痛みの原因を知りたい方、必見です!

背骨の”つなぎ目”:椎骨と椎骨を結ぶ重要なパーツ!

背骨を構成する一つ一つの骨「椎骨(ついこつ)」は、主に以下の3つの要素で連結されています。

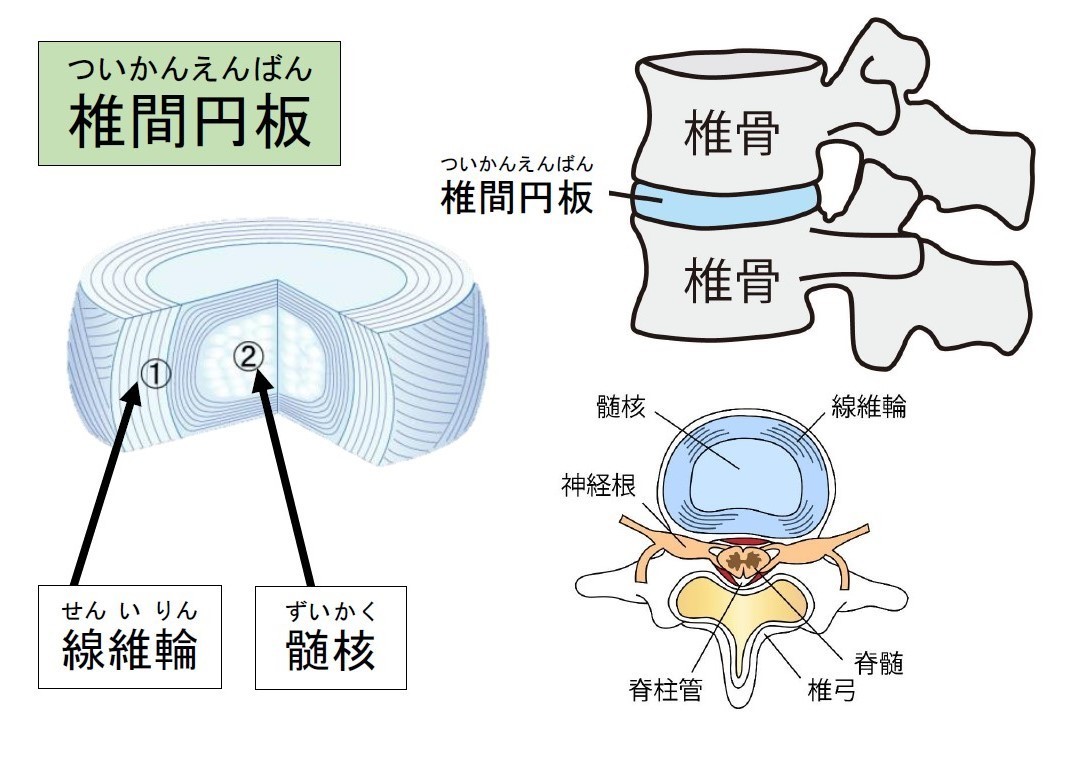

① 椎間円板(ついかんばん):骨と骨の間の高性能クッション!

- どこにある?: 上下の椎骨の本体である**「椎体(ついたい)」と「椎体」の間**に挟まっています。一番上の首の骨(環椎)と二番目(軸椎)の間、そして仙骨、尾骨の間を除き、第2頸椎から仙骨までの全ての椎骨の間に存在します。

- どんな構造?: まるでアンパンのような構造をしています!

- 線維輪(せんいりん): 外側の「パン生地」にあたる部分。コラーゲン線維が何層にも重なり合ってできた丈夫な輪っかで、中の髄核を包み込んでいます。層ごとに線維の走る方向が交差しており、非常に頑丈な構造です。

- 髄核(ずいかく): 内側の「あんこ」にあたる部分。水分を70~80%も含む、ゼリー状の柔らかい組織です。

- 役割は?:

- 衝撃吸収: 歩いたりジャンプしたりする際の衝撃を、この髄核と線維輪が吸収し、脳や体へのダメージを和らげるクッションの役割を果たします。

- 連結と可動性: 椎骨同士をしっかりと連結しつつも、その弾力性によって背骨が前後左右に曲がったり、捻れたりすることを可能にしています。

- 整体師として知っておきたい!: この椎間円板の線維輪が傷ついて、中の**髄核が外に飛び出して神経を圧迫してしまうのが「椎間板ヘルニア」**です。また、加齢と共に髄核の水分が失われてクッション性が低下することも、腰痛などの原因となります。

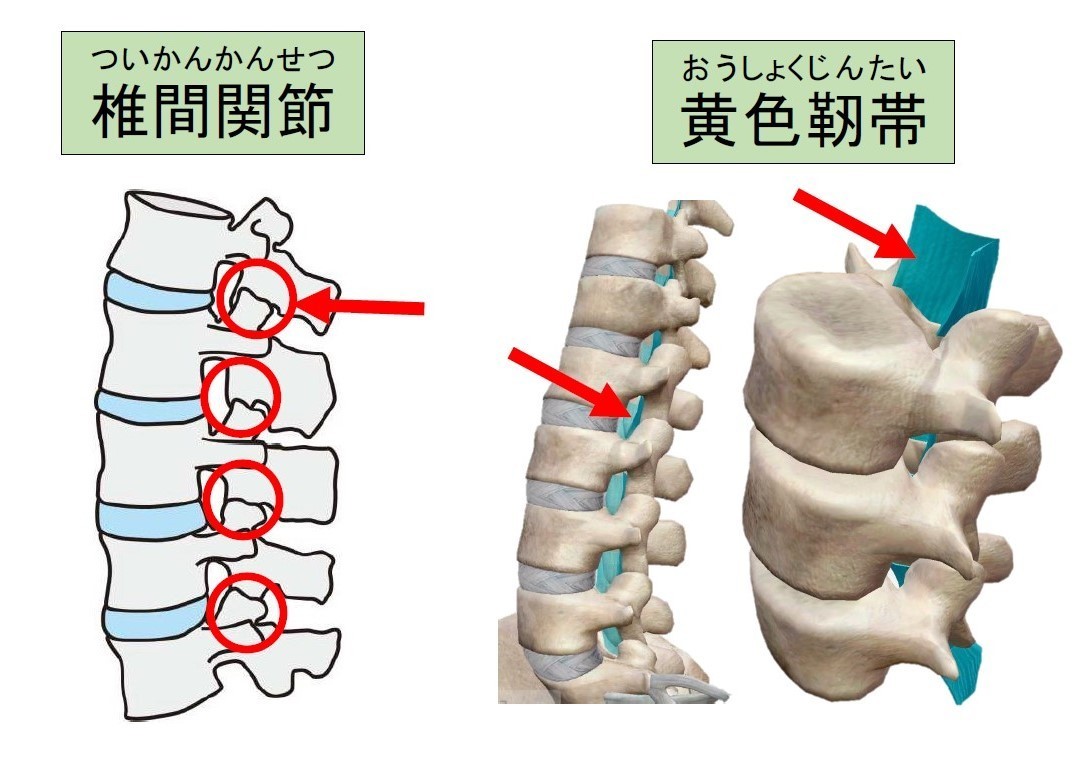

② 椎間関節(ついかんかんせつ):背骨の後ろ側の小さな”動きのガイド”!

- どこにある?: 椎骨の後ろ側(椎弓)から上下に出ている**「関節突起(かんせつとっき)」**同士の間で作られる、左右一対の小さな関節です。これは前回紹介した「滑膜性関節(よく動く関節)」の一種(平面関節)です。

- 役割は?:

- 動きのガイド: 背骨が曲がったり捻れたりする際に、その動きをスムーズに導くガイドレールのような役割をします。

- 動きの制限と安定化: 同時に、背骨が動きすぎたり、変な方向にずれたりしないように、動きを適切に制限し、安定させる役割も持っています。

- 動きの特徴: 一つ一つの椎間関節の動きは小さいですが、これが頸椎から腰椎まで多数連なることで、背骨全体の大きな動きが可能になります。関節面の角度が部位(頸椎、胸椎、腰椎)によって異なるため、得意な動きの方向(例:頸椎は回旋が得意、腰椎は屈伸が得意など)が変わってきます。

- 整体師として知っておきたい!: この椎間関節に炎症が起きたり、軟骨がすり減って変形したりすると、首や背中、腰の痛み(特に動かした時や、朝起きた時のこわばりなど)の原因となります(椎間関節性疼痛)。ぎっくり腰の原因となることもあります。

③ 靭帯(じんたい):骨と骨を繋ぐ丈夫な”テープ”で補強!

背骨の安定性をさらに高めるために、多くの「靭帯(じんたい)」が骨と骨を繋ぎとめています。靭帯は、伸び縮みしにくい丈夫な線維性の結合組織で、関節が動きすぎるのを防ぐ役割があります。

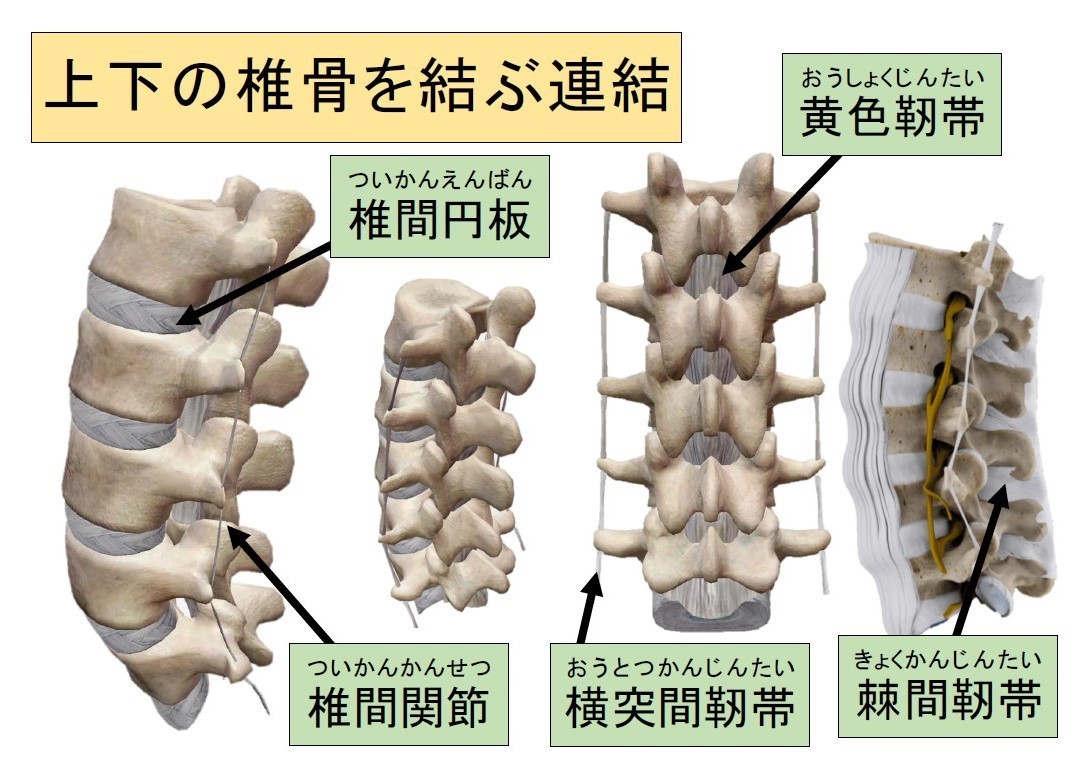

- 個々の椎骨の間を結ぶ靭帯:

- 黄色靭帯(おうしょくじんたい): 上下の椎弓(椎骨の後ろのアーチ)の間を結ぶ、黄色みを帯びた弾力性の高い靭帯。脊柱管の後ろの壁を作ります。これが分厚くなったり、骨のように硬くなったり(黄色靭帯骨化症)すると、脊柱管の中の神経を圧迫し、足の麻痺などを引き起こす難病の原因となります。

- 横突間靭帯(おうとつかんじんたい): 上下の横突起(横の出っ張り)の間を結び、側屈(横曲げ)を制限します。

- 棘間靭帯(きょくかんじんたい): 上下の棘突起(後ろの出っ張り)の間を結び、前屈(前に曲げる)を制限します。

背骨全体を縦に支える!長い靭帯たち

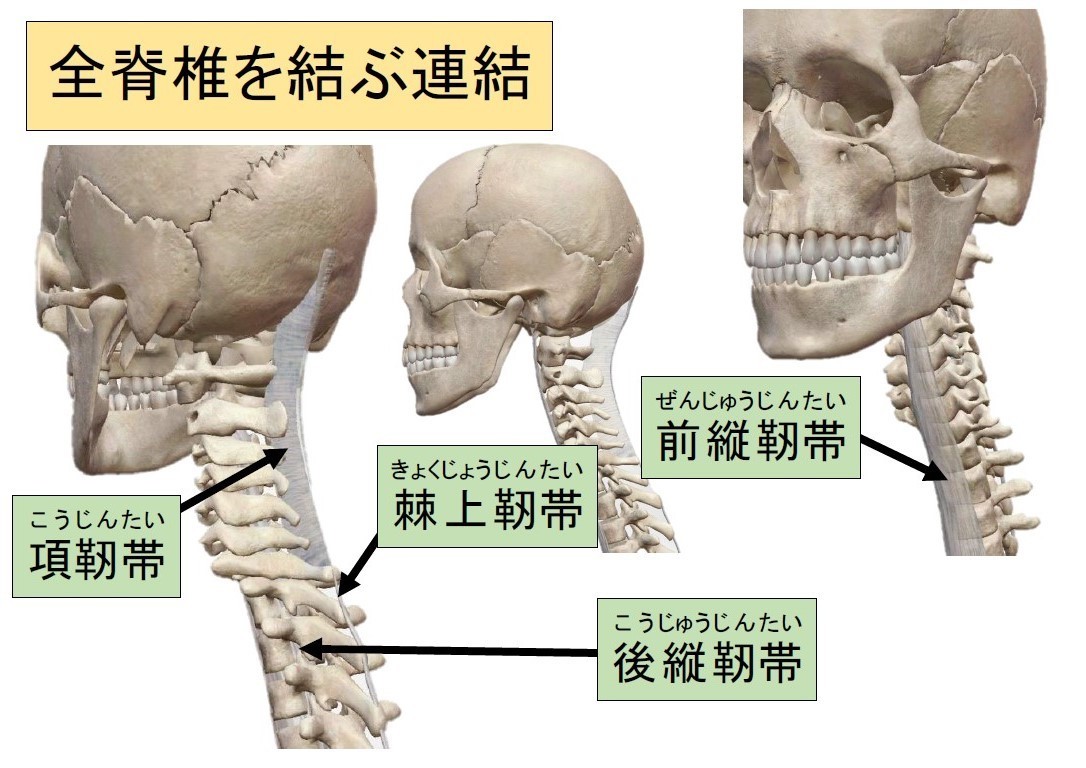

さらに、背骨全体を縦方向に貫くように走る、長くて強力な靭帯もあります。

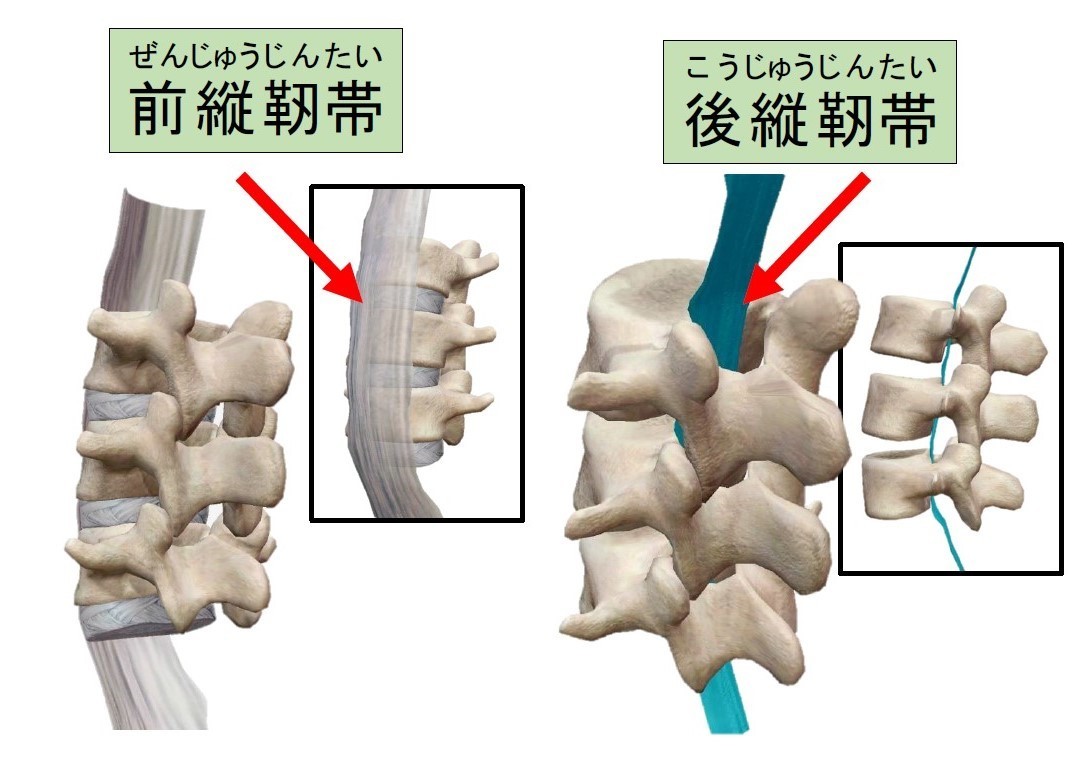

- 前縦靭帯(ぜんじゅうじんたい): 椎体(椎骨の本体)の前面を、頭蓋骨の底から仙骨まで、幅広く覆うように縦に走る非常に強力な靭帯。背骨が後ろに反りすぎる(過伸展)のを防ぎます。

- 後縦靭帯(こうじゅうじんたい): 椎体の後面(脊柱管の前壁にあたる)を、頭蓋骨から仙骨まで縦に走る靭帯。前縦靭帯よりは少し狭くて弱いですが、これも重要です。背骨が前に曲がりすぎる(過屈曲)のを防ぎ、椎間板が後ろに飛び出すのを一部防いでいます。この靭帯が骨のように硬くなる**「後縦靭帯骨化症(OPLL)」**も、脊髄を圧迫して手足の麻痺などを引き起こす国の難病に指定されており、首を大きく反らす動作などは特に注意が必要です。

- 棘上靭帯(きょくじょうじんたい): 棘突起(背骨の後ろの真ん中の出っ張り)の先端を結んで、第7頸椎から仙骨まで縦に走る靭帯。前屈を制限します。

- 項靭帯(こうじんたい): 首(頸部)において、この棘上靭帯が発達して三角形の丈夫な膜状になったものです。後頭骨(頭の後ろ)から第7頸椎の棘突起までを結び、重い頭を支え、首が前に倒れすぎるのを防いでいます。首の後ろの真ん中を触ると、その存在を感じられることがあります。

特殊な連結部①:仙骨と尾骨(尾てい骨)のつながり

背骨の一番下、仙骨と尾骨(尾てい骨)の間も、仙尾連結(せんびれんけつ)という線維軟骨性の結合で繋がっており、わずかな可動性があります。周囲は前仙尾靭帯、外側仙尾靭帯、後仙尾靭帯(浅・深)、関節仙尾靭帯といった複数の靭帯で補強されています。

特殊な連結部②:頭と首の付け根(上位頸椎)の精巧な関節!

頭蓋骨と、一番上(C1)・二番目(C2)の首の骨の間は、他の背骨とは全く異なる特殊な関節構造になっており、頭を自由に動かすことを可能にしています。

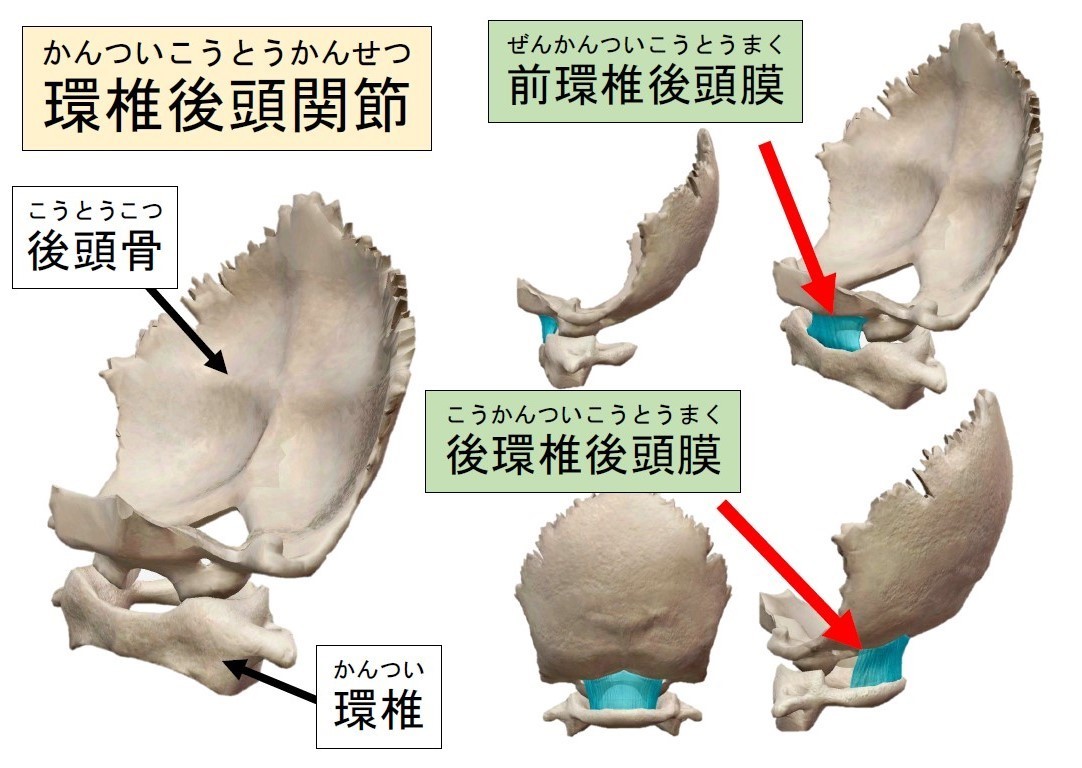

- 環椎後頭関節(かんついこうとうかんせつ): 後頭骨の底にある後頭顆と、C1環椎の上関節窩との間の関節です。主に**「うんうん」と深くうなずく動き(頭部の屈曲・伸展)**を可能にします。前・後環椎後頭膜などが補強しています。

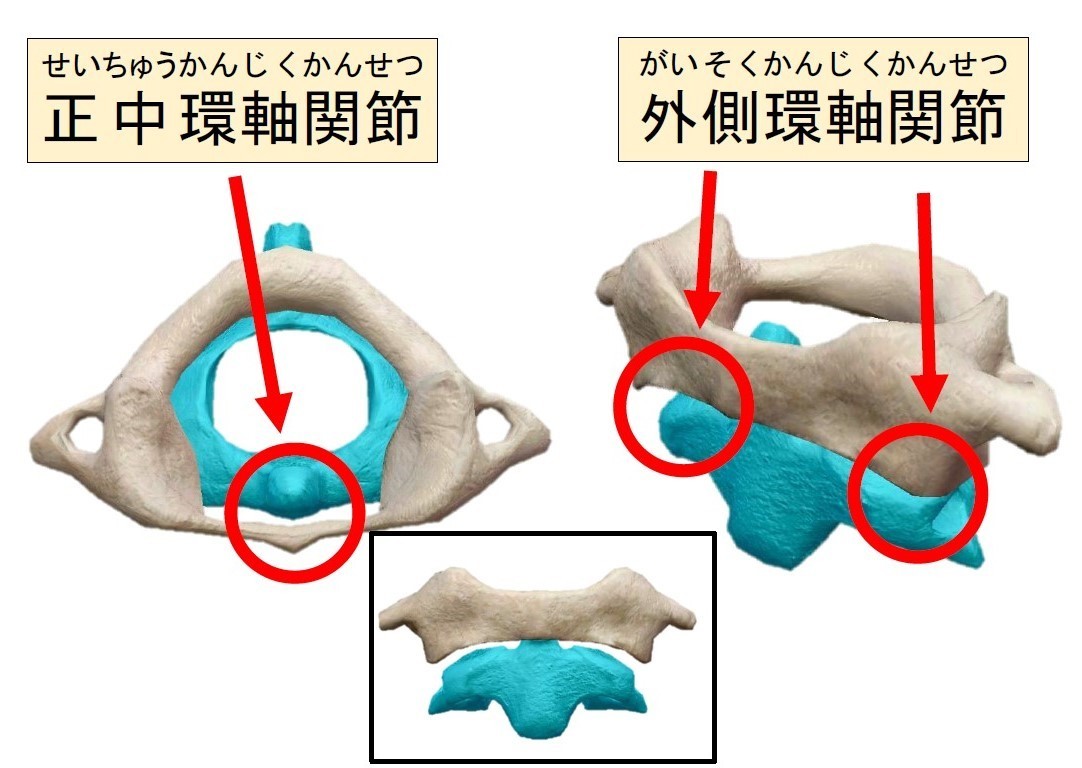

- 環軸関節(かんじくかんせつ): C1環椎とC2軸椎の間の関節で、3つの部分からなります。

- 正中環軸関節: C2軸椎の歯突起という突起が、C1環椎の前面のくぼみと、そのすぐ後ろにある環椎横靭帯という非常に強い靭帯との間で形成する車軸関節です。ここが**「いやいや」と首を左右に回す(頭部の回旋)動きの中心軸**となります!

- 外側環軸関節(左右): C1環椎の下関節窩とC2軸椎の上関節面の間の平面関節です。正中環軸関節と共同して、スムーズな回旋運動を助けます。

- 上位頸椎を安定させる重要な靭帯群: この複雑な動きを可能にしつつ、安定性を保つために、以下のような多くの重要な靭帯が存在します。

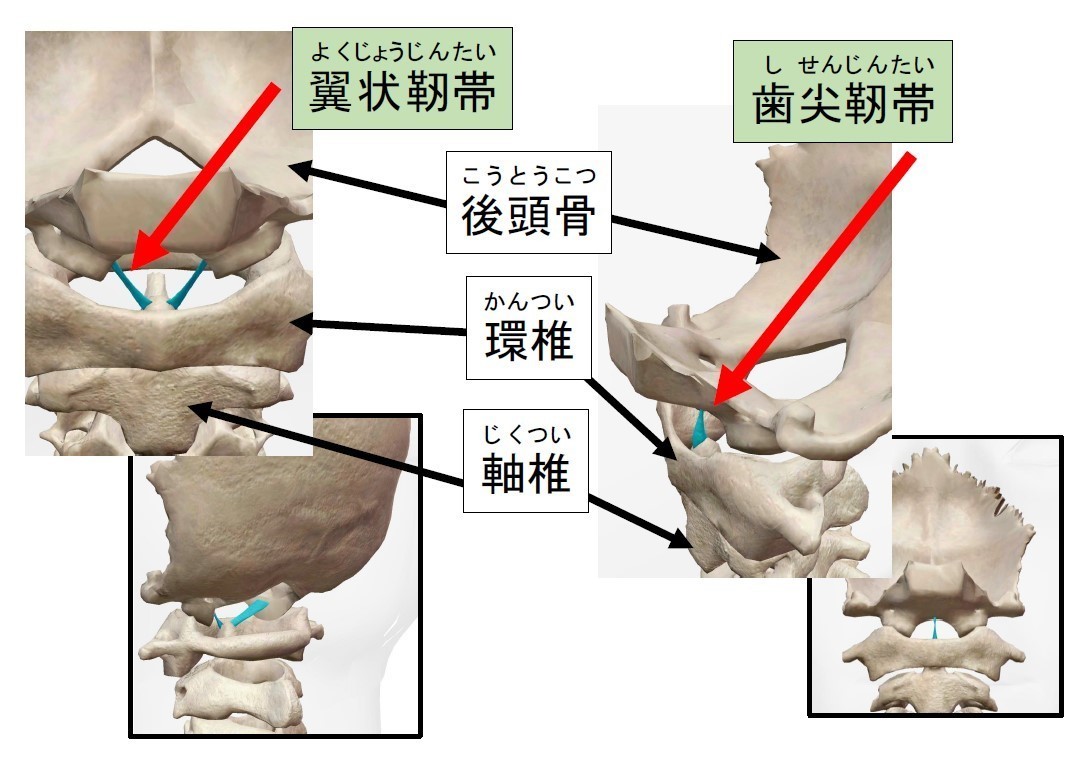

- 翼状靭帯(よくじょうじんたい): 歯突起から後頭骨へ。頭部の過度な回旋を防ぐストッパー役。

- 歯尖靭帯(しせんじんたい): 歯突起の先端から頭蓋底へ。

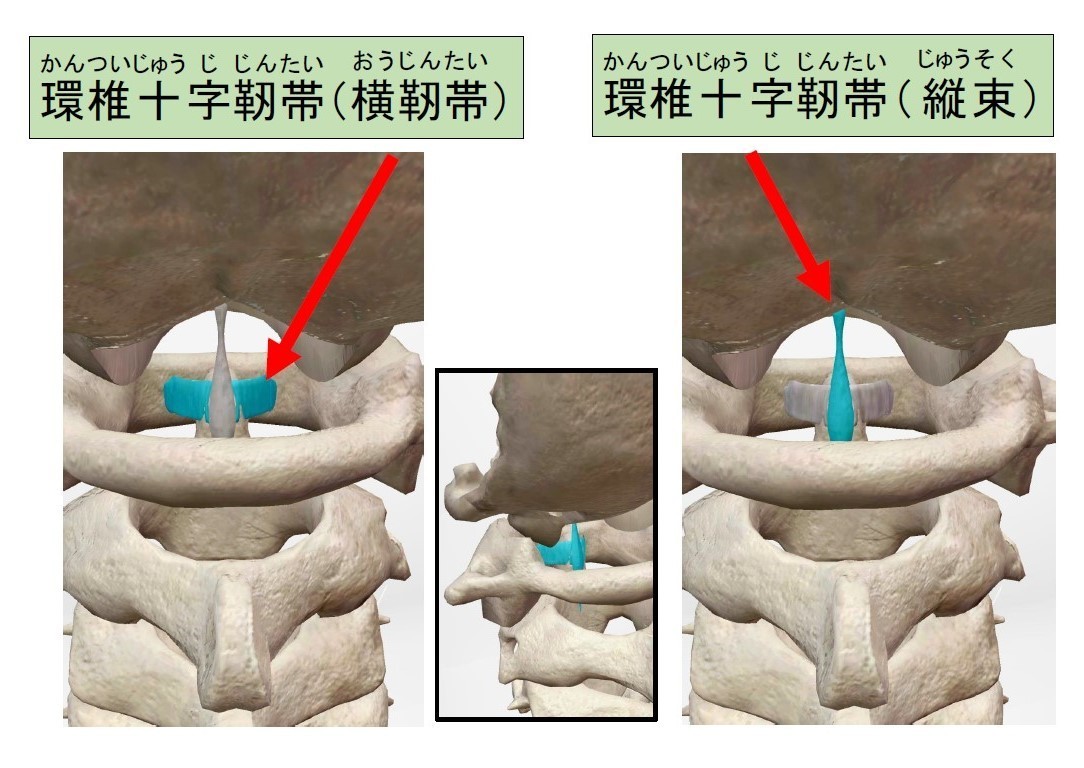

- 環椎十字靭帯(かんついじゅうじじんたい): 歯突起の後ろで十字形を作る重要な靭帯。横方向の環椎横靭帯(歯突起が後ろにずれて脊髄を圧迫するのを防ぐ最重要靭帯!)と、上下方向の縦束からなります。

- 蓋膜(がいまく): 十字靭帯の後ろを覆う広い膜。後縦靭帯の上方への続き。

- 前・後環軸膜: 環椎と軸椎の椎弓などを前後から結ぶ膜。

まとめ:背骨の連結は、動きと安定の絶妙なバランス!

今回は、私たちの体の中心軸である背骨(脊柱)が、どのようにして連結され、支えられ、そして動いているのか、その秘密を探りました。

- 背骨は、椎間円板(クッション)、椎間関節(動きのガイド)、そして多数の靭帯(前後縦靭帯、黄色靭帯、棘上・棘間靭帯など)によって、安定性と可動性を両立させる精巧な連結構造を持っています。

- 椎間円板ヘルニア、椎間関節性腰痛、靭帯骨化症(黄色・後縦)など、これらの連結部分のトラブルが、腰痛や首の痛み、しびれなどの原因となります。

- **頭と首の付け根(環椎後頭関節、環軸関節)**は、うなずきや首振りといった頭の自由な動きを可能にする特殊な関節構造と、それを支える重要な靭帯(翼状靭帯、環椎横靭帯など)を持っています。

- 整体師は、これらの背骨の連結構造(関節、椎間板、靭帯)の仕組みと役割、そしてそれらが引き起こす可能性のある問題を深く理解し、お客様の状態を正確に評価した上で、関節の動きを改善したり、安定性を高めたり、関連する筋肉を調整したりといったアプローチを行うことが重要です。

背骨の連結部の健康が、体全体の健康と快適な動きの基礎となります。ご自身の背骨の状態にも、ぜひ関心を向けてみてくださいね!

埼玉整体師養成学校では、背骨の複雑な連結構造について、骨、関節、椎間板、靭帯の一つ一つの役割から、それらがどのように連動して動きを生み出し、安定性を保っているのか、そして椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、椎間関節性腰痛といった臨床で頻繁に遭遇する問題がなぜ起こるのか、そのメカニズムと評価法、そして効果的な整体アプローチまで、初心者の方でも基礎から応用まで、深く、そして実践的に学ぶことができます。「背骨の専門家」として、お客様の悩みに的確に応えられる知識と技術を、当校で身につけませんか?

安い学費、短期・最短2ヶ月での資格取得、夜間コース、働きながら資格取得可能など、あなたの「学びたい」という強い想いを、私たちは全力で応援します!埼玉県、さいたま市で整体 スクールや整体 学校をお探しなら、ぜひ一度、当校の学校見学や個別相談にお越しください!体の中心軸である背骨への深い理解は、あなたの整体師としての可能性を大きく広げます!